为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,感悟人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带,8月3日至9日,我校马克思主义学院组织教师赴新疆师范大学参加2024年全国高校思想政治理论课教师“铸牢中华民族共同体意识”主题研修班。

本次研修班以“中华民族多元一体格局”为主线,坚持理论联系实践,充分利用新疆丰富的红色文化资源,形成理论讲授、现场教学、实地参观、文化熏陶、座谈交流等有机结合的研修体系,让参训教师深刻体会到习近平新时代中国特色社会主义思想在新疆的生动实践,使参训教师能够学有所思、学有所悟、学有所得,将所学内容转化为提升课堂教学效果的重要支撑。

强化理论学习 以真学促真悟

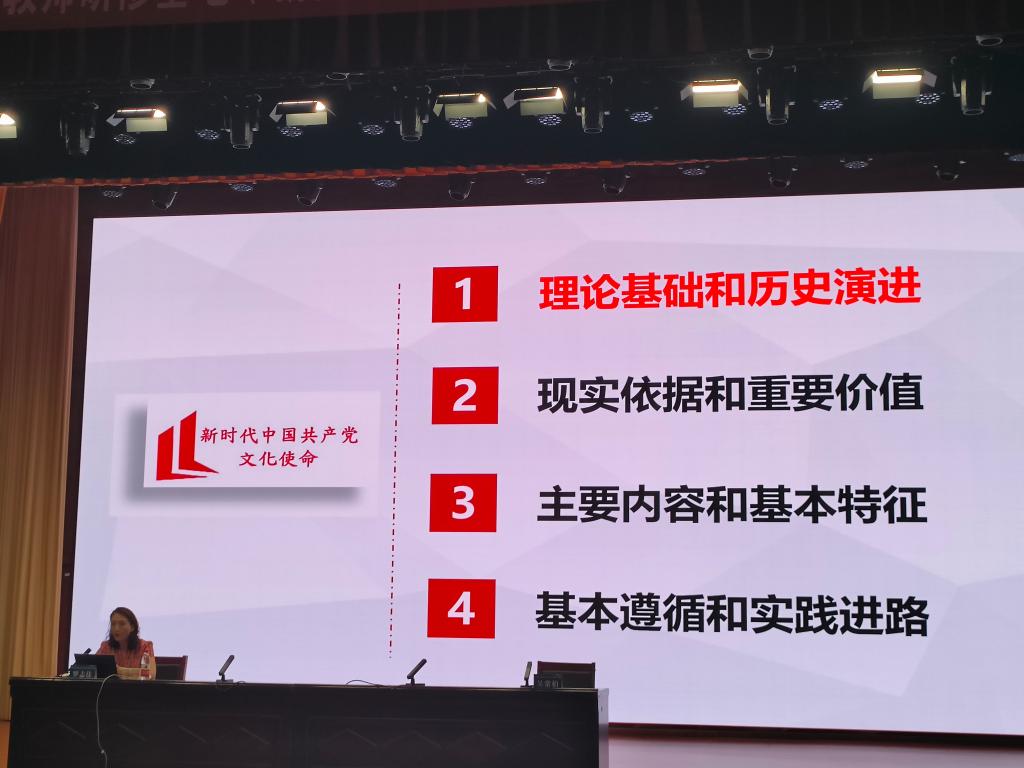

“文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂。”在新疆大地上,中华文化数千年延续,化在悠悠古丝绸之路上精魂永存的烽燧戍堡之中,留在饱经风霜却历久弥新的古城之间,渗入生活在新疆土地上各民族的思想言行之中。开班第一课上,新疆师范大学马克思主义学院副院长罗志佳教授以“新时代中国共产党文化使命”为题,通过讲述新疆红色故事、朗诵新疆革命诗歌、演唱新疆经典民歌等多种方式,向参训教师生动阐释了新时代中国共产党文化使命的“理论基础和历史演进”“现实依据和重要价值”“主要内容和基本特征”“基本遵循和实践路径”四个方面内容。罗志佳教授将新疆各民族风土人情和文化底蕴有机融入中华文化的发展脉络之中,于“文化润疆”中,让参训教师深刻感悟到各民族广泛交往交流交融、团结奋进的新疆实践,积累了宣传中华民族共同体意识的生动素材。

追寻历史踪迹 以真看促真信

新疆古称“西域”,自汉代以来便被纳入中国版图,是我国不可分割的多民族聚居地区。研修期间,学员们跨越历史时空,赓续团结精神,走进新疆维吾尔自治区博物馆、走向“地下长城”坎儿井,以沉浸式体验式切实追寻各民族团结进步的历史踪迹,感受铸牢中华民族共同体意识的历史根基与情感温度,将历史与现实碰撞,延伸出民族团结进步故事的当代价值。

走进文物、触摸历史、感知文明。在新疆维吾尔自治区博物馆,一件件历史文物、一张张珍贵的历史照片、一段段感人至深的民族团结故事,吸引大家驻足感受,充分领略到新疆恢宏的历史画卷,充分意识到新疆历史是各民族共同书写的,新疆各民族是中华民族大家庭血脉相连、命运与共的重要成员,各民族交流互鉴贯穿于新疆历史发展全过程。

作为“中国古代三大工程”之一的坎儿井,见证了历史的变迁与文化的发展,是连接过去与现在的桥梁;从开发群体、经济互动以及文化互鉴等方面表现出多元文化融合发展的突出特征,是古丝绸之路上各民族智慧的结晶。在讲解员的带领下,学员们一边聆听一边思考,一边行走一边收获,为讲好铸牢中华民族共同体意识的“大思政课”奠定了坚实的基础。

踏寻红色足迹 以真思促真用

中国共产党自成立之日起就十分关注新疆工作、关心关怀各族群众。在中国共产党的领导下,新疆实现了从黑暗走向光明、从落后走向进步、从贫穷走向富裕、从封闭走向开放的伟大跨越。研修途中,学员们走进东方红·卓览文化博物馆、周恩来纪念碑(馆),参观新疆生产建设兵团军垦博物馆、参观军垦第一连……于沉浸式研学中传承红色基因、弘扬兵团精神,感悟各民族团结奋进、筚路蓝缕,共建美丽新疆的创业故事。

走进东方红·卓览文化博物馆,学员们跟随讲解员的脚步认真聆听讲解,通过参观“峥嵘岁月”“伟人风采”“人民情怀”“时代印记”等板块,进一步筑牢思想堤坝,锤炼党性修养,赓续红色血脉,汲取奋进力量。

松柏挺立,绿树成荫。周恩来纪念碑(馆),以“七个一”,即:“一座碑、一座馆、一部车、一条白杨林带、一座雕塑、一张大字报、一句话”概括出其红色文化资源,为鼓舞知识青年安心边疆、建设边疆,推动新疆各项事业发展起到了重要作用。

“献了青春献终身,献了终身献子孙。”第一代兵团人有着超凡脱俗的奉献精神,青壮年时期的他们住着地窝子,一手拿坎土曼,一手拿枪,建设边疆,保卫边疆。“听风当听歌,下雨当水喝,坷垃当枕头,芦苇当被窝……”在新疆生产建设兵团军垦博物馆、军垦第一连,讲解员声情并茂,讲述着在人迹罕至的戈壁荒原,仗剑扶犁,建起“共和国军垦第一城”石河子的伟大故事,诉说着兵团广大军垦儿女艰苦创业的光辉历程,让人恍若走入那段战天斗地、屯垦戍边的火热年代,感受到“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”兵团精神的深刻内涵。

跨越山海,同心铸牢。本次主题实践研修,学员们学思践悟,用脚步丈量大美新疆,用心感受民族团结进步故事,用情体悟伟大兵团精神。马克思主义学院教师纷纷表示,将进一步挖掘铸牢中华民族共同体意识具体实践中的奋斗精神,并将实践成果有效转化为民族团结进步教育工作重要载体,讲好新时代的“大思政课”,用好社会实践的“大课堂”,真正发挥思政课立德树人的重要作用。

文字:邹亚彤 责编:张茵珠 审核:来朋珍