为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,传承中国传统优秀文化精神,坚定“四个自信”,我校习近平新时代中国特色社会主义思想读书社原梦队(简称“读书社”),于2020年3月3日晚7点在学习通、QQ群等网络平台开展《平“语”近人》之腹有诗书气自华的专题学习。

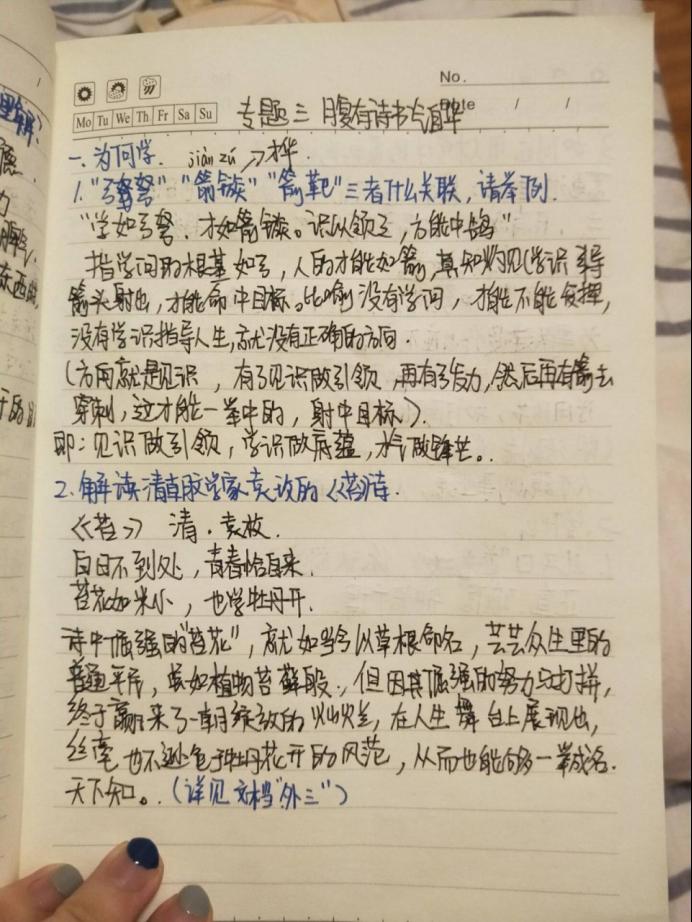

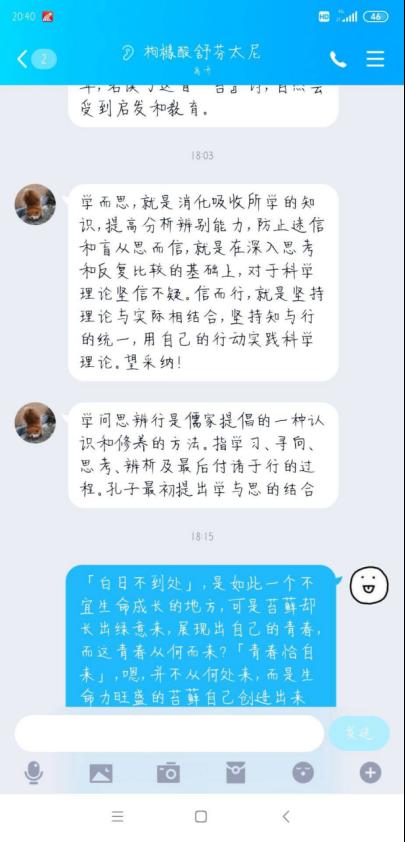

本专题“腹有诗书气自华”,从三个层面解读习近平总书记关于“劝学”的思想:第一部分,从“学如弓弩,才如箭镞”这一典故切入,以“学习是人生成长之梯”为重点,阐发“为何学”的问题,学问的根基就好比是弓弩,才能就好比是箭头,只要依靠厚实的见识来引导,就可以让才能更好地发挥作用,正中目标。为我们解读为什么要学习、掌握学习的意义提供了四个维度,学习是文明传承之途、人生成长之梯、政党巩固之基、国家兴盛之要。这四个维度层次丰富,角度也很全面。第二部分,基于“独学而无友,则孤陋而寡闻”这一典故,从“马克思主义理论著作、各种知识书籍和优秀传统文化书籍”等方面,阐发“学什么”的问题;习近平总书记关于读书学习,给过三个参考方向:一是马克思主义理论著作;二是做好工作所需要的各种知识书籍;三是古今中外,特别是我们国家优秀传统文化书籍。青年人正处于学习的黄金时期,应该把学习作为首要任务,作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式,树立梦想从学习开始、事业靠本领成就的观念,让勤奋学习成为青年远航的动力,让增长本领成为青年青春搏击的能量。第三部分,从“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”这一典故讲起,以“学用结合、知行合一”为重点,阐发“怎么学”的问题。博学,就是广泛地学习;审问,就是仔细地询问;慎思,就是努力地思考、谨慎地思考;明辨,就是清楚地分辨;笃行,就是忠诚地践行。这五个层次,彼此之间是相互递进的关系。

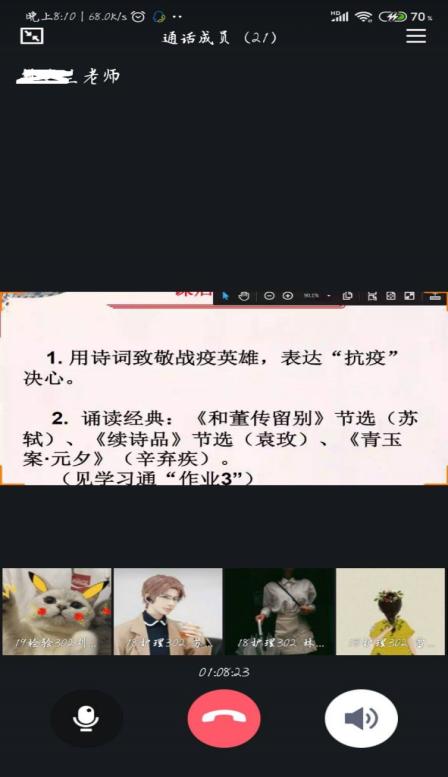

结合本专题内容,熊老师抛出如下问题:“弓弩”“箭镞”“箭靶”三者什么关联?清朝文学家袁玫的《苔》诗体现了怎样的精神?如何运用人才学中的蓄电池理论?结合“学”“问”“思”“辨”“行”,谈谈你对学习方法的理解?在讨论交流的过程中,师生思想不断交集,结合实际的知识学习充满了魅力与力量。通过学习,作为朝气蓬勃的青年一代,同学深深体会到,有义务推动习近平新时代中国特色社会主义思想的生动阐释与广泛传播,也有责任传递社会正能量。同时运用新媒体的形式,将传统文化和思想政治结合在一起,从朗朗上口的古诗词中也理解了很多思想。在熊美兰老师的带领下,大家一起学习了习近平总书记一系列重要讲话、文章、谈话中所引用的古代典籍和经典名句,收获颇多。由于此次疫情特殊时期,学习条件不能媲美学校课堂条件的情况下,同学们在云端中仍然能保持良好学习状态,竭尽所能地完成学习任务,不仅是对指导老师是一个挑战,对于同学们而言,更是一件非常有意义的事情。

“积力之所举,则无不胜也”,在疫情防控阻击战中,中国独特创新的社会主义制度优势正发挥出空前效应,凝聚起强大的合力。新冠肺炎出现后,84岁高龄的钟南山院士让所有人都待在安全的地区,自己却连夜只身前往武汉;李兰娟院士,年过古稀仍奔波一线;陈薇院士,大年初二就奔赴武汉……一封封请战书,一枚枚红手印,一句句誓言,一个个最美逆行者,千千万万医护人员、科研人员、人民警察、基层工作者、志愿者全情投入、日夜奋战。

刘恒昌先生对此次疫情礼赞:“疫情无情人有情,前沿抗击党先行。军民奋起千钧棒,不斩病魔不收兵。”正所谓“草木蔓发,春山可望”当前防疫工作到了最吃劲的关键阶段,冲锋在前线的白衣战士还没有胜利归来,站在后方的同学们一定不能放松,积极构筑群防群治严密防线,耐心等待前线战士的捷报佳音。

“病毒凶未已,万马战犹酣”,相信在党的坚强领导下,英雄的中国人民定能齐心协力,战胜“新冠"病魔。回望历史,党和人民事业从来不是一帆风顺的,一直是在应对各种风险挑战中走过来的。面向未来,只要我们增强学习本领,掌握硬核实力,不断锤炼素质品质,不辜负“腹有读书气自华”,就一定能战胜一切风险挑战、不断从胜利走向胜利!

(撰稿:林娴静 指导:熊美兰 审稿:来朋珍)